Réflexions | Résilience et pérennité des réseaux

Depuis quelques temps, j’entends parler de réseaux résilients.

Une société sereine a besoin de réseaux pérennes, c’est acquis.

Par-contre qu’est-ce-que la « résilience » des réseaux et peut-on réellement la définir ?

Pour le découvrir -et me documenter- me voici parti direction mon dictionnaire, Le Robert.

Que nous dit-il sur la résilience ?

👉 En physique, la résilience est « une grandeur caractérisant la résistance au choc d’un métal. »

👉 En sciences humaines, c’est « la capacité à affronter et à surmonter les chocs traumatiques. »

👉 En écologie c’est « la capacité (d’un écosystème, d’une espèce) à retrouver un état d’équilibre après un évènement exceptionnel. »

👉 En informatique c’est la « capacité (d’un système ou d’un réseau) à continuer de fonctionner en cas de panne. »

Architectes réseaux et équipementiers s’évertuent donc à trouver des solutions pour un réseau résilient, en ce qu’il permet de fournir un service acceptable même en mode « dégradé », c’est-à-dire dû à une panne endogène ou à un événement exogène.

Pour faire face à ces circonstances et garantir la continuité de service, les solutions auxquelles on recoure ne font pas directement intervenir les équipements passifs. Des réseaux redondants sécurisés sont utilisés. Ils passent par des chemins alternatifs au réseau passif endommagé, via une topologie « en anneau » ou « maillé » basé sur un mix technologique : fibre, faisceau hertzien, satellite, spare ou fibres de réserve au niveau des nœuds d’interconnexion.

De fait, concernant les équipements passifs, tout se joue à la conception du réseau via le choix des matériels, et bien sûr lors de l’installation et du raccordement.

Rappel à de nouveau été fait lors de la conférence CRU de novembre 2022 par l’association européenne EUROPACABLE qui réunit les principaux fabricants de câbles européens :

« Do it right today ! », « Be futureproof ! », « Be sustainable ! », « Be energy efficient ! ».

Dans ce contexte, un réseau résilient est donc un réseau conçu avec des matériels de qualité pérenne et déployé par du personnel qualifié compétent.

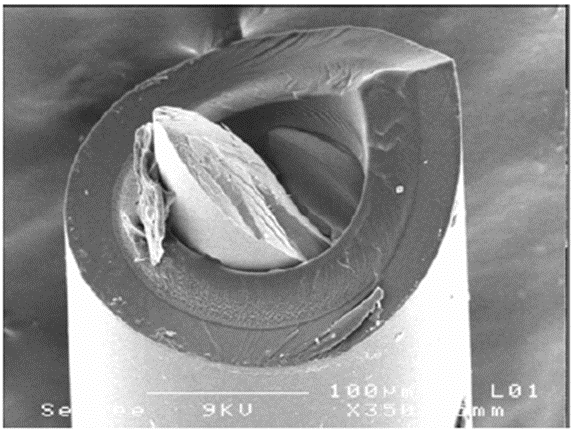

Et pour se faire, il faut en premier lieu anticiper les sollicitations que les composants passifs du réseau vont subir pendant toute leur phase d’exploitation. Car, la photo ci-dessous en est un exemple, la fibre optique connait bien des sollicitations, et il est nécessaire de lui épargner nombre de dommages.

Prévenir et préserver le vieillissement des fibres et des câbles

Nous venons de l’évoquer : pour assurer la résilience et la pérennité des réseaux, encore faut-il avoir anticipé la vie en fonctionnement des équipements passifs.

Le vieillissement des fibres et câbles est donc une préoccupation majeure. Pour tous les exploitants et propriétaires de réseaux évidement puisque la qualité et la continuité des services est primordiale pour la crédibilité des opérateurs et des centres de données. Mais pas uniquement. Pour l’ensemble de la société en réalité. Car dans un monde de plus en plus numériquement connecté les coupures réseaux vont devenir de plus en plus inacceptables. Et dans certains cas, pourraient avoir des conséquences catastrophiques.

Or, s’il est aisé de remplacer les éléments d’extrémités des réseaux, bien plus complexe et cher est de remplacer des éléments du réseaux optique passif qui est habituellement situé sous terre ou en aérien.

La vigilance dans la construction des réseaux passifs doit donc être aigüe. Tant au niveau des matériels que des travaux de génie civil.

Une étude américaine sur l’espérance de vie de réseaux activés entre 1986 et 1998, publiée en 2001 et portant à la fois sur des câbles directement enterrés, des câbles en conduites et des câbles aériens (OPGW et ADSS) a notamment révélé que l’apparition de défauts sur les réseaux de télécommunications est dû :

▶️ à l’excavation des sols : 80% des cas sur les câbles directement enterrés, 65% des cas sur les câbles conduites 🚜

▶️ aux rongeurs : 5% des défauts constatés sur le réseau 🐀

▶️ à l’humidité et aux températures : 4 à 5% des cas signalés 💧🌡

Et dans le cas des câbles aériens, l’origine des défauts est majoritairement liée :

▶️ à des défauts d’installation : 38% des cas ❌

▶️ à des tirs de fusils : 28% des cas 🔫

▶️ à de grands vents : 17% des défauts signalés 🌪

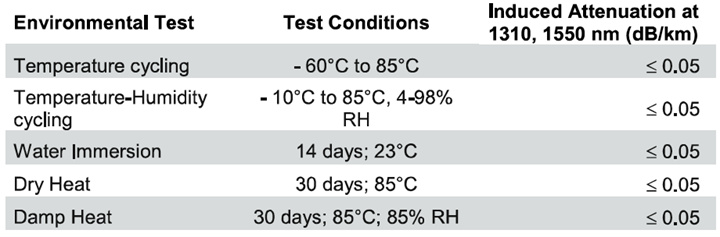

Pour éviter ces désagréments la fibre optique subit une batterie de tests environnementaux afin de garantir son intégrité. Des tests sur ses revêtements sont par-exemple réalisés en conditions sèches et humides, en immersion, sous gels de remplissages, à la lumière UV, et à des températures comprises entre -40 et +85°C.

Avant et après sollicitations environnementales, la fibre est mise en traction à plusieurs reprises afin de déterminer ses coefficients de fatigue statique et dynamique. Des valeurs élevées de ces paramètres attestant d’une fibre de haute qualité (supérieure à 20).

De plus, la fibre subit un test de sélection à l’issu du fibrage à savoir un allongement continu de 1% avant conditionnement. Résultant de l’application de la loi « Puissance », ce prooftest à 1% permet de garantir une espérance de vie de la fibre dans des conditions normales de 20 ans si la fibre ne subit pas de contraintes d’allongement permanentes supérieures à 0,3%. C’est tout l’art du câblier de dimensionner un câble qui réponde à ces contraintes mécaniques.

Si thermiquement, les câbles enterrés ou en conduites connaissent des températures quasi constantes, les risques de dommages naissent au moment de la pose du câble puisque les efforts de traction subis peuvent être supérieurs aux valeurs préconisées par le constructeur.

La majorité des spécifications sur les câbles et les boitiers de protection d’épissure demandent des essais de vieillissement accélérés et imposent une limite à la dégradation des performances mécaniques des produits après vieillissement.

Typiquement, le câble complet subit un vieillissement accéléré de 14 jours à 70°C, et doit conserver l’ensemble de ses propriétés mécaniques. Les matériaux de gainage subissant au préalable des essais UV d’une durée pouvant aller jusqu’à 1000 heures ainsi que toute une batterie de test de résistance aux agressions chimiques.

Pour les câbles aériens, il s’agit d’anticiper les efforts subis lors du déploiement, et ceux liés aux conditions climatiques et topologiques.

Comme nous le rappelle le rapport du Sycabel sur l’Espérance de vie des infrastructures passives de nombreux paramètres influent sur un « bon vieillissement » des composants :

✅ la qualité du cœur optique, car il impacte directement sur les propriétés de transmission qui influent elles-mêmes sur l’atténuation linéique

✅ la qualité du verre pour les propriétés mécaniques, le facteur de la corrosion sous contrainte et la résistance dans des environnements difficiles

✅ la qualité du revêtement bien sûr, pour sa fiabilité.

A cela il faut intégrer la qualité de design du câble (voir le paragraphe 2). La qualité des composants de connectivité. Et nous l’évoquions aussi le génie civil et l’installation du réseau passif.

De fait, arrive très fréquemment la question de la relation entre le coût et la qualité des produits.

Mettre le prix nécessaire pour assurer la qualité

Dans les télécommunications qualité est synonyme de pérennité des réseaux. Quand on sait que le changement ou la réparation d’un câble -ou d’une boite d’épissurage- a un coût bien supérieur au surcoût lié à la qualité du produit, il n’y a pas de place pour l’ergotage, car les investissements de déploiement réseau sont amortis sur de longues durées, comme l’exploitation.

Pour autant comment ne pas introduire de sur qualité, et donc de surcoût ?

Faisons un focus sur la structure des coûts. En moyenne, les coûts d’un câble ou d’une boite d’épissure, c’est 70% de matière et 30% de fabrication. Le design revêt donc une part capitale quand se pose la question des frais, qui appelle elle-même un questionnement entre, la conformité du produit à une spécification technique ou à une norme de performances, et la réalité de son cycle de vie.

Systématiquement, je considère les trois performances caractéristiques des produits déployés sur

le réseau :

↪️la performance en traction

↪️la performance en écrasement

↪️et la performance en cyclage thermique.

L’analyse fonctionnelle vérifie et anticipe le comportement du câble en traction selon les techniques de pose- par tirage, soufflage, portage, poussage, voire tout en même temps- et bien sûr, les distances de pose. Puisqu’en fonction de la longueur, les besoins de performances diffèrent.

Après la pose, une fois installés, les câbles enterrés ou en conduite retrouvent une tension égale à zéro. Il convient toutefois de ne pas dépasser la valeur imposée par le fabricant pour ne pas dégrader l’espérance de vie de la fibre.

S’il s’agit d’un câble aérien, la tension de pose est appliquée de manière permanente puisqu’il faut vaincre le poids du câble sur la distance entre 2 poteaux. Quant aux tensions maximales admissibles elles sont relatives aux conditions topologiques et climatiques. D’où les différences de spécifications entre câbles aériens et câbles en conduite.

La performance en traction d’un câble est directement déterminée par la quantité et la nature du renforcement. Selon qu’il sera réalisé avec de l’acier, des mèches d’aramide (Kevlar®) ou des mèches de verres, le coût le poids et la densité des matières seront concernés. Mais cette performance est aussi très liée aux critères de la caractérisation. Entre une résistance à la traction d’un câble à fibre optique à 0,3% d’allongement fibre permanent (pour les câbles aériens) ou à 0,6% d’allongement fibre sur un temps court pour les câbles en conduites, la demande de performance est différente et induit de facto des différences de design et de coûts, eu égard à la quantité de renforts.

Concernant les écrasements, l’analyse fonctionnelle de cycle de vie des câbles nous conduit à

envisager des écrasements liés à :

👉 un individu qui marche sur le câble

👉 un véhicule de chantier

👉 un effondrement de la conduite dans laquelle il sera installé

👉 la pression d’un dispositif d’ancrage s’agrippant sur la gaine extérieure d’un câble aérien

Autant les deux premiers sont des risques inhérents à l’installation autant le dernier résulte d’un risque de la vie du câble en fonctionnement.

Si l’essai normalisé d’écrasement de la norme EN60794-1-21 méthode E3 reprend des dimensions en cohérence avec l’environnement réel du câble -soit un écrasement sur une longueur de 10 cm-, le temps d’application de la charge d’écrasement et la sanction sont laissés à la discrétion du spécificateur.

Prenons deux exemples courants :

👉 200 daN/10 cm : 15 minutes et une variation d’atténuation pendant l’essai < à 0,1dB

👉 300 daN/10 cm : 1 minute et une variation d’atténuation réversible.

Ces exigences ont un impact direct : sur la construction du câble, le choix de la matière et les épaisseurs radiales de gainage du câble. Ne pas introduire de surcoût revient donc à (re)considérer la spécification et à se demander si elle n’est pas surestimée.

Quant à l’essai climatique en opération, il consiste à déterminer la plage de fonctionnement

en température du câble à l’intérieur de laquelle les variations optiques induites ne perturbent pas les transmissions optiques. D’où les sanctions imposées de variations optiques pendant les cycles de température de l’essai, puisqu’un seul et même câble peut couvrir plusieurs zones géographiques.

Le FTTH -en particulier la technologie de transmission GPON- avec son budget optique restreint et

drastiquement plus faible pour les fibres, conduit à spécifier :

👉des variations optiques < à 0,1 dB pendant les essais mécaniques localisés

👉et des variations d’affaiblissement de 0,1dB/km sur les sollicitations en température.

Cet essai recommandé par la EN60794-1-22 peut également être réalisé en appliquant uniquement des sanctions de réversibilité, notamment pour qualifier une performance en stockage ou en pose.

Bien que d’apparence simple, cet essai et les spécifications associées est en réalité un vrai défi pour les câbliers parce qu’il impacte à la fois la structure, les choix de matériaux et les réglages des process de fabrication.

En bref, pour les produits passifs du réseau, pas de révision des coûts sans révision du cahier des charges, des niveaux de performance et de la manière de les mesurer. Ce dernier point étant arbitré par l’application des normes internationales d’essai.

Pour conclure, force est de rappeler à quel point un réseau de télécommunications est un système complexe déployé dans des environnements où il subit en permanence des sollicitations pouvant entrainer des dommages. Si, comme l’exige nos sociétés de plus en plus connectées, on veut en assurer la pérennité, voire la résilience sur les prochaines décennies, ergoter sur la qualité -et de facto sur les coûts- n’est plus guère d’actualité. Même si la frugalité reste de mise pour répondre conjointement aux exigences d’économies de ressources.

Cela n’interdit pas non plus de trouver de nouveaux composants, matériaux, imaginer de nouvelles structures, utiliser les évolutions techniques et technologiques, innover pour toujours proposer des produits performants, adaptés, et toujours plus éco efficients.